労働ことば辞典

労働ことば辞典

安全衛生

<Contents>労働ことば辞典 安全衛生

労働ことば辞典 労働者死傷病報告について

労働者死傷病報告(様式第23号/様式第24号) ろうどうしゃ ししょうびょうほうこく <更新26年8月1日>

労働者死傷病報告(様式第23号/様式第24号) ろうどうしゃ ししょうびょうほうこく <更新26年8月1日>

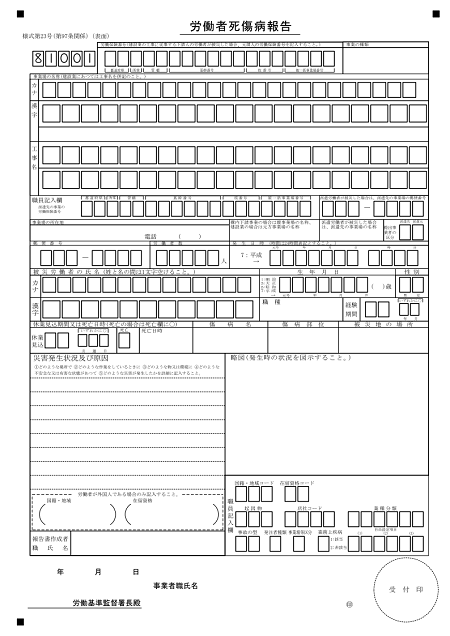

労働者死傷病報告(休業4日以上/死亡) 様式第23号 ろうどうしゃししょうびょうほうこく ようしきだい23ごう <更新26年8月1日 様式変更31年2月1日>

労働者死傷病報告(休業4日以上/死亡) 様式第23号 ろうどうしゃししょうびょうほうこく ようしきだい23ごう <更新26年8月1日 様式変更31年2月1日>

- 労働者死傷病報告とは … 労働者が仕事中に負傷したため休業/死亡したとき、及び、中毒や疾病にかかったため休業/死亡したときに提出する報告書のことをいいます。

なお、労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷したため休業/死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても提出します。 - 労働者死傷病報告のことを、死傷病報告とも呼びます。

- 死傷病報告の提出は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則により義務付けられています。

- 様式第23号は、労働者が4日以上休業したとき及び死亡したときに提出します。

- なお、死傷病報告にはもう1種類「

労働者死傷病報告 様式第24号」がありますが、様式24号の方は、労働者の休業が4日未満(1~3日)のときに提出します。

労働者死傷病報告 様式第24号」がありますが、様式24号の方は、労働者の休業が4日未満(1~3日)のときに提出します。 - 提出者 … 被災者を直接雇用する事業者

ただし、派遣労働者が被災した場合には、派遣元・派遣先 両方の事業者に死傷病報告の提出義務がありますので、ご注意ください。 - 提出時期 … 遅滞なく(1~2週間以内)

- 様式 … 労働者死傷病報告 様式第23号

- 提出先 … 所轄労働基準監督署

- その他 … 電子申請できます

<根拠> 労働安全衛生法 第100条第1項

労働安全衛生法 第100条第1項 労働安全衛生規則 第97条第1項

労働安全衛生規則 第97条第1項

<参考>

【厚生労働省】様式ダウンロード 労働者死傷病報告(休業4日以上) 様式第23号 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17.html

【福岡労働局】労働者死傷病報告(休業4日以上)様式第23号記載例PDF(808KB) https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/22yoshiki/yoshiki02/yoryo/yoshiki02_07.pdf

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/22yoshiki/yoshiki02/yoryo/yoshiki02_07.pdf

労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号 ろうどうしゃししょうびょうほうこく ようしきだい24ごう <更新26年8月1日>

労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号 ろうどうしゃししょうびょうほうこく ようしきだい24ごう <更新26年8月1日>

- 労働者死傷病報告とは … 労働者が仕事中に負傷したため休業/死亡したとき、及び、中毒や疾病にかかったため休業/死亡したときに提出する報告書のことをいいます。

なお、労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷したため休業/死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても提出します。 - 労働者死傷病報告のことを、死傷病報告とも呼びます。

- 死傷病報告の提出は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則により義務付けられています。

- 様式第24号は、労働者の休業が4日未満(1~3日)のときに提出します。

- なお、死傷病報告にはもう1種類「

労働者死傷病報告 様式第23号」がありますが、様式第23号の方は、労働者が4日以上休業したとき及び死亡したときに提出します。

労働者死傷病報告 様式第23号」がありますが、様式第23号の方は、労働者が4日以上休業したとき及び死亡したときに提出します。 - 提出者 … 被災者を直接雇用する事業者

ただし、派遣労働者が被災した場合には、派遣元・派遣先 両方の事業者に死傷病報告の提出義務がありますので、ご注意ください。 - 提出時期 … 四半期分を取りまとめて報告します(4~6月分は7月末まで、7~9月分は10月末まで、10~12月分は1月末まで、1~3月分は4月末まで)

- 様式 … 労働者死傷病報告 様式第24号

- 提出先 … 所轄労働基準監督署

- 注意…死傷病報告は労働者が休業又は死亡したときに提出する報告なので、不休災害(仕事中に負傷等したものの仕事は休まなかった災害)では提出は不要です。

- その他 … 電子申請できます

<根拠> 労働安全衛生法 第100条第1項

労働安全衛生法 第100条第1項 労働安全衛生規則 第97条第2項

労働安全衛生規則 第97条第2項

<参考>

【福岡労働局】安全衛生関係様式ダウンロード

労働者死傷病報告(休業4日未満)様式第24号・記載例 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/yoshiki02.html

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/yoshiki02.html

労働ことば辞典 安全衛生教育について

安全衛生教育 あんぜんえいせいきょういく <更新26年10月1日>

安全衛生教育 あんぜんえいせいきょういく <更新26年10月1日>

- 安全衛生教育とは … 労働者の就業に関して事業者の責任により行う教育のことをいいます。

- 安全衛生教育は、事業場の規模を問わず、行わなくてはなりません。

- 安全衛生教育は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などのすべての労働者が対象となります(外国人労働者、派遣労働者も対象です)

- 安全衛生教育には、

・労働者を新しく雇入れたときに実施する「雇入れ時の教育」

(安全衛生法第59条第1項 安全衛生規則第35条)

・労働者の作業内容を変更したとき実施する「作業内容変更時教育」

(安全衛生法第59条第2項 安全衛生規則第35条)

・労働者を危険有害な業務に就かせるとき実施する「特別教育」

(安全衛生法第59条3項 安全衛生規則第36条~第39条)

があります。

雇入れ時の教育 やといいれじのきょういく <更新26年10月1日>

雇入れ時の教育 やといいれじのきょういく <更新26年10月1日>

- 雇入れ時の教育とは … 労働者を新しく雇入れたとき、その労働者を対象として実施する、従事業務に関する安全/衛生のための教育のことをいいます。(安全衛生法第59条第1項)

- 雇入れ時の教育は、事業者の責任により、入社後直ちに、事業場の規模を問わず、行わなくてはなりません。

- 雇入れ時の教育は、原則、所定労働時間内に行いましょう。法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金の対象となります。(S47.9.18 基発第602号)

- 雇入れ時の教育は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などのすべての労働者が対象となります(外国人労働者、派遣労働者も対象です)

- 雇入れ時の教育では、次の項目のうち、新しく雇入れた労働者が従事する業務に関して、安全/衛生のため必要な項目を遅滞なく実施します。(安全衛生規則第35条第1項)

- なお、以下の業種は、次の教育項目1~8すべてが対象となります。

<安全衛生法施行令第2条1項 2項に該当する業種>

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 - 以下の業種は、次の教育項目うち1~4の項目を省略することができます。(安全衛生規則第35条第1項ただし書き)

<安全衛生法施行令第2条3項に該当する業種>

その他の業種(事務が主の業種)

雇入れ時の教育項目

1(1) 機械等、原材料等の危険性、有害性に関すること

(2) 機械等、原材料等の取扱い方法に関すること

2(1) 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能に関すること

(2) 安全装置、有害物抑制装置、保護具の取扱い方法に関すること

3. 作業手順に関すること

4. 作業開始時の点検に関すること

5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因・予防に関すること

6. 整理、整頓、清潔の保持に関すること

7. 事故時等における応急措置・退避に関すること

8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全/衛生のために必要な事項

- 上記の教育項目の全部 一部に関して十分な知識・技能を持っていると認められる労働者に対しては、その教育項目についての教育を省略することができます。(安全衛生規則第35条第2項)

- 必ずしも自社で雇入れ時の教育を行う必要はありません。自社で行わない場合は、参加者を安全衛生関係団体が開催する講習会や研修等に参加させます。

- 罰則…安全衛生教育義務違反 50万円以下の罰金(両罰規定)

作業内容変更時の教育 さぎょうないようへんこうじのきょういく

作業内容変更時の教育 さぎょうないようへんこうじのきょういく

<更新26年10月1日>

- 作業内容変更時の教育とは … 労働者の作業内容を変更したとき、その労働者を対象として実施する、従事業務に関する安全/衛生のための教育のことをいいます。(安全衛生法第59条第2項)

- 作業内容変更時の教育は、事業者の責任により、作業内容の変更があったときすぐに、事業場の規模を問わず、行わなくてはなりません。

- 作業内容変更時の教育は、原則、所定労働時間内に行いましょう。法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金の対象となります。(S47.9.18 基発第602号)

- 作業内容変更時の教育は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などのすべての労働者が対象となります(外国人労働者、派遣労働者も対象です)

- 作業内容が変更したときとは、

・異なる作業に転換したとき

・作業及び作業方法等について、大幅な変更があったとき

をいいます。軽易な変更は含みません。(S47.9.18 基発第602号)

- 作業内容変更時の教育では、次の項目のうち、作業内容を変更した労働者が従事する業務に関して、安全/衛生のため必要な項目を実施します。(安全衛生規則第35条第1項)

- なお、以下の業種は、次の教育項目1~8すべてが対象となります。

<安全衛生法施行令第2条1項 2項に該当する業種>

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 - 以下の業種は、次の教育項目うち1~4の項目を省略することができます。(安全衛生規則第35条第1項ただし書き)

<安全衛生法施行令第2条3項に該当する業種>

その他の業種(事務所が主の業種)

作業内容変更時の教育項目

1(1) 機械等、原材料等の危険性、有害性に関すること

(2) 機械等、原材料等の取扱い方法に関すること

2(1) 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能に関すること

(2) 安全装置、有害物抑制装置、保護具の取扱い方法に関すること

3. 作業手順に関すること

4. 作業開始時の点検に関すること

5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因・予防に関すること

6. 整理、整頓、清潔の保持に関すること

7. 事故時等における応急措置・退避に関すること

8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全/衛生のために必要な事項

- 上記の教育項目の全部 一部に関して十分な知識・技能を持っていると認められる労働者に対しては、その教育項目についての教育を省略することができます。(安全衛生規則第35条第2項)

- 必ずしも自社で作業内容変更時の教育を行う必要はありません。自社で行わない場合は、参加者を安全衛生関係団体が開催する講習会や研修等に参加させます。

- 罰則…安全衛生教育義務違反 50万円以下の罰金(両罰規定)

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お問合せは、

にて受け付けております

にて受け付けております

まずは、お気軽にご連絡ください

076-463-6418

受付時間

平日 9:00~11:30/13:30~17:00

事務所不在の際は、留守番電話に切り替わりますので、メッセージを残していただきますようお願いいたします。

後ほどこちらから連絡します。

あ行

あ行

へ

へ