1-1 労働者死傷病報告とは

1-1 労働者死傷病報告とは

仕事中の負傷・窒息・急性中毒等により労働者が休業したり死亡したときは、事業主は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。労働者死傷病報告は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則により義務付けられた行政への事故報告といえます。

労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷等したため休業/死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても労働者死傷病報告を提出します。

ちなみに、労働者死傷病報告は、労働者の休業の程度により様式が2種類(様式第23号、様式第24号)あり、

を提出します。

1-2 労働者死傷病報告を提出する必要がない場合

1-2 労働者死傷病報告を提出する必要がない場合

労働者死傷病報告は、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない(例えば、社長がケガをした)場合(注)や、労働者が仕事を休まなかった場合(不休災害)には提出する必要がありません。

また、通勤途上の災害は労災保険の対象となりますが、仕事中の災害でないため労働者死傷病報告は提出する必要がありません。

(注)負傷した人が労働保険の特別加入者の場合は、労災保険から補償を受けるため、労災保険用の(特別加入者)事故報告が必要となることがあります。

<参考> |

1-3 死傷病報告を提出しなければならない場合

1-3 死傷病報告を提出しなければならない場合

労働者死傷病報告は、提出要件に該当(仕事中の負傷・窒息・急性中毒等による労働者の休業/死亡)する場合、必ず提出しなければなりません。

そのため、労災保険の請求のための書類を労働基準監督署に提出済みでも、労災保険の書類とは別に、労働者死傷病報告を提出します。たとえ労災保険の請求をしない場合でも、提出要件に該当する場合、労働者死傷病報告の提出は必須です。

例えば交通事故の場合、自動車保険から補償すべてを受けたため、労災保険に補償の請求をしないことがありますが、この場合でも、仕事中の交通事故により労働者が休業したときは、労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

つまり、労災保険を使う使わないにかかわらず、労働者が仕事中の災害等によって休業・死亡したときは、事業主は労働者死傷病報告を提出しなければならない点にご注意ください。

1-4 死傷病報告を提出しないと・・・

1-4 死傷病報告を提出しないと・・・

仕事中に事故が発生し労働者が休業したのにもかかわらず、労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、虚偽の内容で提出することは「労災かくし」といい、犯罪となります。

労災かくしが発覚すれば、労働安全衛生法違反により書類送検され、50万円以下の罰金(両罰規定)に処せられることがあります。

<根拠条文> |

2-1 死傷病報告と労災請求は「別物」

2-1 死傷病報告と労災請求は「別物」

労働者が仕事中の負傷/疾病等により休業/死亡したときに提出する労働者死傷病報告は、実務上、労災保険の請求手続きと並行して手続きすることが多いため、労災保険の請求に付随する手続きと考えがちです。

しかし、これらはそれぞれ別の法律に基づいているため、ある程度関連はしているものの「別物」として考えた方が、提出先等を考えるときにわかりやすくなります。

そこで、死傷病報告の提出者・提出先から労災保険請求書との取り扱いの比較まで注意点などをまとめてみました。

2-2 死傷病報告の 提出者 は、被災者を直接雇用する者

2-2 死傷病報告の 提出者 は、被災者を直接雇用する者

労働者死傷病報告の提出者(様式の下の方にある「事業者職氏名」欄)は、原則、被災労働者を直接雇用する者(その事業の事業主)となります。

したがって、建設業の下請労働者が被災したときも、被災労働者を直接雇用している下請の事業主が提出者となります。労災保険の手続きのように、元請がハンコを押すことはありません。また、労災保険の代理人による提出も認められていませんので、ご注意ください。

【提出先の例外は、人材派遣】

派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)が、それぞれ労働者死傷病報告を提出しなければなりません。つまり、1件の労災事故に関して、労働者死傷病報告が2枚作成されることとなります。そして、労働者死傷病報告の提出者は、派遣先・派遣元(派遣会社)それぞれの事業主となります。

ちなみに、労災保険では、派遣労働者が被災したときは、派遣元(派遣会社)が事業主として労災保険の請求書にハンコを押します。また、派遣元(派遣会社)のハンコに加えて、派遣先の事業主のハンコが必要な労災保険の請求書もあります。

労働者死傷病報告の提出先は、原則、被災労働者が勤務(所属)する事業場を管轄する労働基準監督署となります。

【出張先のケガでも】

労働者が出先や出張先で被災したときも、被災した場所の労働基準監督署でなく、原則どおり、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。

【継続事業の一括の認可を受けていても】

労働保険 継続事業一括制度の被一括事業場(営業所 支店等 いわゆる子事業場)の認可を受けていても、労働者死傷病報告の提出先は、原則どおり、被災労働者の勤務先(被一括事業場)がある労働基準監督署、すなわち、被災労働者が勤務する営業所 支店等がある労働基準監督署となります。

つまり、被災労働者が「本社」「支店」「営業所」など 勤務(所属)先がどこであろうが、継続事業一括の認可があろうがなかろうが関係なく、労働者死傷病報告は、素直に、被災労働者が勤務(所属)先がある労働基準監督署に提出すればいいのです。

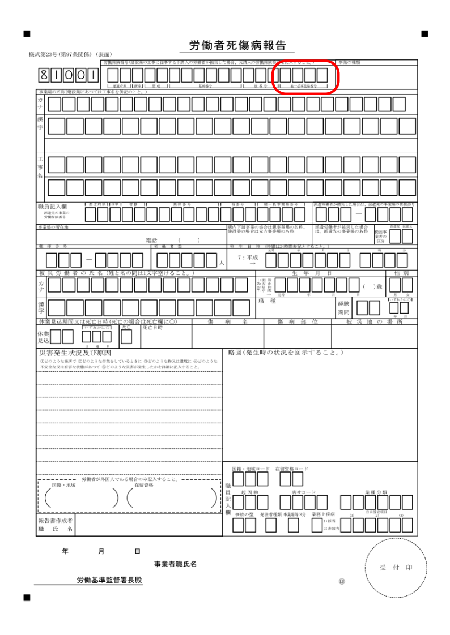

ちなみに、被一括事業場の労働者が被災したため労働者死傷病報告を作成するときは、労働者死傷病報告の上の方にある労働保険番号記入欄の右側、「被一括事業場番号」欄(右の図の  内)に、当該被一括事業場の「整理番号」を記入します。

内)に、当該被一括事業場の「整理番号」を記入します。

ちなみに「整理番号」は、当該被一括事業場が労働保険 継続一括の被一括事業場に認可されたとき、指定事業場(本社等)を管轄する労働局から振出しされています。

「整理番号」がわからないときは、労働基準監督署(労働者死傷病報告の提出先など)にお問い合わせください。

【建設業でも】

建設業では建設工事現場を事業場とみなしますから、被災した建設現場の住所を管轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。被災労働者が下請の労働者だろうが、元請の労働者だろうが、大規模工事だろうが、雑工事だろうが、提出先は原則どおり被災した建設現場がある労働基準監督署です。

したがって、労働保険  有期事業の一括が適用されている建設現場で被災した場合でも、労働者死傷病報告の提出先は、元請の事務所を管轄する労働基準監督署ではなく、被災した建設現場がある労働基準監督署となりますので、ご注意ください。

有期事業の一括が適用されている建設現場で被災した場合でも、労働者死傷病報告の提出先は、元請の事務所を管轄する労働基準監督署ではなく、被災した建設現場がある労働基準監督署となりますので、ご注意ください。

【提出先の例外も、人材派遣】

派遣労働者が被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)がそれぞれ労働者死傷病報告を提出しますから、労働者死傷病報告の提出先も例外の取り扱いとなります。

労働者死傷病報告の提出先は、派遣先の場合は派遣先事業場の住所を管轄する労働基準監督署、派遣元(派遣会社)の場合は派遣元(派遣会社)事業場の住所を管轄する労働基準監督署となります。

2-4 建設業における 労災保険の取り扱いとの違い

2-4 建設業における 労災保険の取り扱いとの違い

建設業の労災保険の手続きには、「 請負事業の一括」「

請負事業の一括」「 有期事業の一括」という取り扱いがあります。

有期事業の一括」という取り扱いがあります。

請負事業の一括とは、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請のみを事業主として取り扱うことをいい、有期事業の一括とは、労働保険の申告において、要件を満たした工事をまとめて一つとみなし、一括して申告することをいいます。

しかし、この「請負事業の一括」「有期事業の一括」という取り扱いは、労働保険(労災保険)独特の考え方 なので、労働安全衛生法を根拠とした労働者死傷病報告の提出先・提出者とはまったく別の考え方となります。

したがって、労働者死傷病報告は、労災保険の取り扱いとは「別物」と割り切りましょう。

2-5-1

2-5-1

原則的な考え方(建設業・人材派遣業以外)

労働者死傷病報告は、「勤務先」「出先」「出張先」など どこで被災しようとも、原則、被災労働者の勤務(所属)先の住所を管轄する労働基準監督署に提出します。

労災保険の請求書も、同様に、どこで被災しようとも、原則、被災労働者の勤務(所属)先の労働基準監督署に提出します。

被災場所 | 死傷病報告 | 労災保険請求書(業務上) | |||||

| 提出者 | ハンコ | 提出先 | 請求者 | ハンコ | 提出先 | ||

| 勤務先で 被災 | 被災者を | 同左 | 被災者の 勤務先にある 労基署 | 被災者 | 被災者を 直接雇用 している者 (事業主) | 被災者の 勤務先にある 労基署 | |

| 出先/出張先 で被災 | 被災者を | 同左 | 被災者の 勤務先にある 労基署 | 被災者 | 被災者を 直接雇用 している者 (事業主) | 被災者の | |

2-5-2【継続一括】

2-5-2【継続一括】

継続事業の一括認可事業場に勤務している労働者が被災したとき

労働保険 継続事業の一括制度の認可を受けた事業場の労働者が被災した場合、被災労働者の勤務(所属)先が、継続一括の指定事業場/被一括事業場かは関係なく、労働者死傷病報告は、原則どおり、被災労働者の勤務(所属)先の労働基準監督署に提出します。

労災保険の請求書も、同様に、被災労働者の勤務(所属)先が、継続一括の指定事業場/被一括事業場 どちらであっても、原則どおり、被災労働者の勤務(所属)先の労働基準監督署に提出します。

ちなみに、労働者死傷病報告・労災保険の請求書ともに、労働保険番号を記入する欄がありますが、この欄には、労働者死傷病報告・労災保険の請求書とも、継続一括指定事業場の労働保険番号を記入します。

被一括事業場に勤務する労働者が被災した場合、労働者死傷病報告には、継続一括指定事業場の労働保険番号に加えて、被一括事業場の整理番号を記入します。

被災者の | 死傷病報告 | 労災保険請求書(業務上) | |||||

| 提出者 | ハンコ | 提出先 | 請求者 | ハンコ | 提出先 | ||

| 指定事業場 (親事業場) 本社など | 被災者を | 同左 | 被災者の 勤務先にある 労基署 | 被災者 | 被災者を 直接雇用 している者 (事業主) | 被災者の 勤務先にある 労基署 | |

| 被一括 事業場 (子事業場) 営業所など | 被災者を 直接雇用 している者 (事業主) | 同左 | 被災者の勤務先 | 被災者 | 被災者を 直接雇用 している者 (事業主) | 被災者の勤務先  指定事業場 (本社など) 指定事業場 (本社など)

| |

<労働者死傷病報告・労災保険請求書に記載する労働保険番号>

指定事業場(親事業場)本社などの労働者が被災した場合

・・・指定事業場の労働保険番号

被一括事業場(子事業場)営業所などの労働者が被災した場合

・・・指定事業場の労働保険番号( 労働者死傷病報告のみ整理番号)

労働者死傷病報告のみ整理番号)

2-5-3【建設業】

2-5-3【建設業】

大規模工事(有期事業の一括に該当しない工事)現場で労働者が被災したとき

労災保険には「 請負事業の一括」という取り扱いがあり、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますが、請負事業の一括は労災保険独自の取り扱いなので、労働者死傷病報告の提出先等に影響しません。

請負事業の一括」という取り扱いがあり、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますが、請負事業の一括は労災保険独自の取り扱いなので、労働者死傷病報告の提出先等に影響しません。

また、建設業では建設工事現場を事業場とみなします。

したがって、大規模工事現場で労働者が被災した場合、被災労働者が、元請/下請 どちらの労働者であっても、労働者死傷病報告は、原則どおり、当該建設工事現場の住所を管轄する労働基準監督署に提出します。

労働者死傷病報告の提出者も、原則どおり、被災労働者を直接雇用している者となりますので、元請の労働者が被災したときは 元請の事業主、下請の労働者が被災したときは 下請の事業主がそれぞれ提出します。

一方、労災保険では「請負事業の一括」により、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますから、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、元請の労災保険で補償することになりますので、請求書には元請がハンコを押します。

労災保険の請求書の提出先は、大規模工事の場合、当該工事の保険関係が成立している(当該工事専用に労災保険をかけている)ので、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、当該工事の保険関係が成立している労働基準監督署、つまり、当該建設工事現場の住所を管轄している労働基準監督署となります。

ちなみに、労働者死傷病報告・労災保険の請求書ともに、労働保険番号を記入する欄がありますが、この欄には、労働者死傷病報告・労災保険の請求書とも、当該大規模工事の労災保険番号を記入します。

元請 / 下請 | 死傷病報告 | 労災保険請求書(業務上) | |||||

| 提出者 | ハンコ | 提出先 | 請求者 | ハンコ | 提出先 | ||

| 元請の労働者が 被災したとき | 被災者を直接 元請 | 同左 | 工事現場の住所 の労基署 | 被災者 | 元請 | 工事現場の住所 の労基署 (当該工事の保険関係が 成立している労基署) | |

| 下請の労働者が 被災したとき | 被災者を直接 |

| 工事現場の住所 の労基署 | 被災者 |

| 工事現場の住所 の労基署 (当該工事の保険関係が 成立している労基署) | |

<労働者死傷病報告・労災保険請求書に記載する労働保険番号>

元請の労働者が被災した場合・・・当該大規模工事の労災保険番号

下請の労働者が被災した場合・・・当該大規模工事の労災保険番号

2-5-4【建設業】

2-5-4【建設業】

一括有期の工事現場で労働者が被災したとき

一括有期とは、正式には「有期事業の一括」といい、労働保険の申告において、要件を満たした工事をまとめて一つとみなし、一括して申告するという、建設業における労災保険の取り扱いのことをいいます。

一括有期とは、正式には「有期事業の一括」といい、労働保険の申告において、要件を満たした工事をまとめて一つとみなし、一括して申告するという、建設業における労災保険の取り扱いのことをいいます。

また、労災保険には「 請負事業の一括」という取り扱いもあり、これにより、労災保険では一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っています。

請負事業の一括」という取り扱いもあり、これにより、労災保険では一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っています。

しかし、この「有期事業の一括」「請負事業の一括」は労災保険独自の取り扱いなので、これらの取り扱いは労働者死傷病報告の提出先等に影響しません。また、建設業では建設工事現場を事業場とみなしますから、一括有期の工事現場で労働者が被災した場合、被災労働者が、元請/下請 どちらの労働者であっても、労働者死傷病報告は、原則どおり、当該建設工事現場の住所を管轄する労働基準監督署に提出します。

労働者死傷病報告の提出者も、原則どおり、被災労働者を直接雇用している者となりますので、元請の労働者が被災したときは 元請の事業主、下請の労働者が被災したときは 下請の事業主がそれぞれ死傷病報告を提出します。

一方、労災保険では「請負事業の一括」により、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますから、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、元請の労災保険で補償することになりますので、請求書には元請がハンコを押します。

労災保険の請求書の提出先は、一括有期の工事現場で被災した場合は、当該工事の保険関係が成立している労働基準監督署(当該建設工事の元請事務所の住所を管轄している労働基準監督署)となります。この工事現場は有期事業の一括により要件を満たした工事をまとめて一つとみなされていますから、当該建設工事の元請事務所の住所を管轄している労働基準監督署が提出先となるのです。

ちなみに、労働者死傷病報告・労災保険の請求書ともに、労働保険番号を記入する欄がありますが、この欄には、労働者死傷病報告・労災保険の請求書とも、当該建設工事の労災保険番号(元請の一括有期の労働保険番号)を記入します。

元請 / 下請 | 死傷病報告 | 労災保険請求書(業務上) | |||||

| 提出者 | ハンコ | 提出先 | 請求者 | ハンコ | 提出先 | ||

| 元請の労働者が 被災したとき | 被災者を直接 | 元請 | 工事現場の住所 の労基署 | 被災者 | 元請 | 元請の事務所が ある労基署 | |

| 下請の労働者が 被災したとき | 被災者を直接 雇用している者  元請 元請 下請 下請 |

|

| 被災者 |

|

| |

<労働者死傷病報告・労災保険請求書に記載する労働保険番号>

元請の労働者が被災した場合

・・・当該建設工事の労災保険番号(元請の一括有期の労災保険番号)

下請の労働者が被災した場合

・・・当該建設工事の労災保険番号(元請の一括有期の労災保険番号)

2-5-5【人材派遣業】

2-5-5【人材派遣業】

派遣労働者が被災したとき

派遣労働者が派遣注に被災した場合は、派遣先・派遣元(派遣会社)が、それぞれ労働者死傷病報告を提出しなければなりません。つまり、1件の労災事故に関して、労働者死傷病報告が2枚作成されることとなります。そして、労働者死傷病報告の提出者は、派遣先・派遣元(派遣会社)それぞれの事業主となります。

労働者死傷病報告の提出先は、派遣先の場合は派遣先事業場の住所を管轄する労働基準監督署、派遣元(派遣会社)の場合は派遣元(派遣会社)事業場の住所を管轄する労働基準監督署となります。

なお、派遣先は、労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の写しを派遣元(派遣会社)に送付しなくてはなりません。

派遣労働者が派遣中に被災したときの労働者死傷病報告 手続きの流れ

- 派遣先が派遣先で発生した労働災害について労働者死傷病報告を作成し、派遣先の住所を管轄する労働基準監督署に提出する

- 派遣先は、労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の写しを派遣元(派遣会社)に送付する

- 派遣元(派遣会社)は、派遣先から送付された労働者死傷病報告の写しを基に、労働者死傷病報告を作成し、派遣元(派遣会社)の住所を管轄する労働基準監督署に提出する

一方、労災保険による補償は、派遣元(派遣会社)が行います。労災保険では、労働者死傷病報告のように、1つの請求に2枚請求書を作成することはありません。1請求=1請求書で、派遣元(派遣会社)が事業主として労災保険の請求書にハンコを押します。また、派遣元(派遣会社)のハンコに加えて、派遣先の事業主のハンコが必要な労災保険の請求書もあります。

ちなみに、労働者死傷病報告・労災保険の請求書ともに、労働保険番号を記入する欄がありますが、労働者死傷病報告の場合は、派遣先/派遣元(派遣会社)それぞれが死傷病報告を作成しますから、派遣先/派遣元(派遣会社) それぞれ自社の労働保険番号を記入します。

労災保険の請求書の場合は、派遣元(派遣会社)の労働保険番号を記入します。

| 死傷病報告 | 労災保険請求書(業務上) | |||||

| 提出者 | ハンコ | 提出先 | 請求者 | ハンコ | 提出先 | ||

| 派遣元(派遣会社) の手続き | 派遣元 | 派遣元 | 派遣元がある 労基署 | 被災者 | 派遣元 | 派遣元がある 労基署 | |

| 派遣先の手続き | 派遣先 | 派遣先 | 派遣先がある 労基署 | ― | 派遣先も | ― | |

<労働者死傷病報告に記載する労働保険番号>

派遣先が提出する死傷病報告・・・派遣先の労働保険番号

派遣元(派遣会社)が提出する死傷病報告・・・派遣元(派遣会社)の労働保険番号

<労災保険請求書に記載する労働保険番号>

派遣元(派遣会社)の労働保険番号

<参考>  https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/library/hiroshima-roudoukyoku/04/sisyoubyouhoukoku.pdf https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/library/hiroshima-roudoukyoku/04/sisyoubyouhoukoku.pdf |

3 不休災害とは

3 不休災害とは

不休災害とは、仕事中の負傷等によって医療機関で治療を受け、かつ、負傷日の翌日以降 1日も休業しなかった労働災害のことをいいます。

<参考> 【厚生労働省】労働災害動向調査 用語の説明「不休災害度数率」 |

4-1 休業日数のカウント方法 -労働者死傷病報告-

4-1 休業日数のカウント方法 -労働者死傷病報告-

労働者死傷病報告における休業日数は、負傷日の翌日を起点として暦日数でカウントします。

そのため、労働者が仕事中にケガをしたため、すぐに医療機関で治療を受け、治療後そのまま帰宅したというケースがありますが、この場合でも、ケガした翌日以降 1日も仕事を休まなかったときは、休業は1日未満となり、不休災害となります。

この場合、この労災事故は、労働者死傷病報告の提出対象にはなりません。

4-2 休業日数のカウント方法 -労災保険-

4-2 休業日数のカウント方法 -労災保険-

労災保険(事業主による補償を含む)における休業日数のカウント方法は、労働者死傷病報告の場合と考え方が異なっているので、注意が必要です。

労災保険(事業主による補償を含む)では、負傷によって負傷当日の所定労働時間の一部でも休業した場合、負傷当日を起点として暦日数で休業日数をカウントします。

つまり、負傷した時間が 所定労働時間「内」か所定労働時間「後」(残業中)かで、その扱いが異なるのです。

負傷によって所定労働時間の一部でも休業しているときは、負傷当日を休業の起点(初日)としてカウントします。一方、所定労働時間後(残業中)に負傷した場合は、所定労働時間は勤務済みで所定労働時間の休業はありえませんから、負傷日の翌日を休業の起点(初日)としてカウントします。

したがって、労働者が仕事中にケガをしたため、すぐに医療機関で治療を受け、治療後そのまま帰宅したという例では、

【所定労働時間内のケガで負傷し、治療後帰宅したとき】

…この場合、ケガした後 所定労働時間の一部を休業したと考えます。したがって、労災保険では、ケガした日を起点(初日)として、暦日数により休業日数をカウントします。

【所定労働時間後(残業中)のケガで負傷し、治療後帰宅したとき】

…この場合、ケガ前に当日の所定労働時間の労働を終えているので、所定労働時間の休業はありません。そのため、ケガをした翌日を起点(初日)として、暦日数により休業日数をカウントします。

以上のように、労働者死傷病報告の場合と労災請求の場合では、休業日数のカウント方法は異なります。

5-1 実務上は、原則どおり

5-1 実務上は、原則どおり

実務上、「労働者死傷病報告 様式第23号提出」=「労災保険 休業補償請求書提出」と考えてよいと思います。

5-2 休業日数を意識するときとは

5-2 休業日数を意識するときとは

休業日数を意識するのは、労働者死傷病報告の場合では、(1)遅滞なく様式第23号を提出するのか、(2)様式第24号で3ヶ月分まとめて提出してもいいのか、(3)そもそも不休災害に該当するため労働者死傷病報告の提出は不要なのか、という判断をするときです。

労災保険 休業補償請求の場合では、(1)待期期間以上休業したため、休業補償請求書を提出するのか、(2)休業が待期期間以内なので、休業補償請求はせず、事業主補償のみ行うのか、という判断をするときでしょう。

ちなみに、労災補償における待期期間とは、休業初日から3日間のことをいい、この期間は労災保険 休業(補償)は支給されません。なお、労災事故(業務災害)の場合は、労働基準法により事業主は、待期期間3日について1日当たり平均賃金の60%以上の休業補償をしなければなりません。

5-3 休業4日の労災事故の場合

5-3 休業4日の労災事故の場合

労災事故(業務災害)で休業4日の場合、原則と異なる取り扱いをする可能性があることはあまり知られていないようです。

労働者死傷病報告と休業補償はそれぞれのルールで休業日数をカウントするため、以下のような休業4日の労働災害の場合、原則と違う取り扱いになります。

<例>

所定労働時間内に負傷、すぐに医療機関に受診し、そのまま帰宅~休業4日のケース

| 労働者死傷病報告 | 労災保険 休業補償 | |||

| 休業日数 | 提出書類 | 休業日数 | 提出書類 | |

| 負傷当日 | 休業0日目 | 様式第24号 | 休業1日目 | 待期期間 |

| 2日目 | 1日目 | 2日目 | ||

| 3日目 | 2日目 | 3日目 | ||

| 4日目(休業最終日) | 3日目 | 4日目 | 休業補償請求1日分 | |

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お問合せは、

にて受け付けております

にて受け付けております

まずは、お気軽にご連絡ください

076-463-6418

受付時間

平日 9:00~11:30/13:30~17:00

事務所不在の際は、留守番電話に切り替わりますので、メッセージを残していただきますようお願いいたします。

後ほどこちらから連絡します。

へ

へ